孵育型-2:賴宛吟助理教授(工設系)─虻式教育·生生不息-國小校園黑水虻淨零廚餘永續循環計畫

近年來台灣的廚餘處理問題日益嚴重,尤其以近年非洲豬瘟肆虐,過往廚餘處理方式剩食餵豬成為病毒傳播的破口,如何無汙染的將廚餘回收成為一大難題。本計畫以大自然中有著最理想的資源昆蟲-黑水虻作為幫助現代社會處理廚餘問題之解方,設計國小校園黑水虻淨零廚餘永續循環計畫,藉由黑水虻食量驚人且對人類及環境無害的特性,解決人類高油鹽的廚餘問題外同時也轉換為黑水虻自身的蛋白質、脂肪及糞便等可再利用物質,一方面解決廚餘回收問題,另一方面亦讓黑水虻生態能藉此系統永續循環。

為推廣黑水虻廚餘處理之優勢及好處,本計畫將結合設計思考及國小工作坊課程,透過本計畫所設計的黑水虻裝置及教材,結合生命、永續及食農教育,帶領國小學童從自己吃不完的廚餘中發現這些廢棄物,原來可以藉由大自然的力量,化腐朽為神奇的將廚餘變成黃金;更進一步理解環保議題可以從自己出發,親身體驗自身是如何影響環境而達到教育推廣之目的。

一、問題意識:

1-1.非洲豬瘟

過往台灣廚餘處理方式都是餵豬,近年非洲豬瘟的問題攀升,禁養廚餘政策上路後,原先餵豬的廚餘將會進入垃圾掩埋場及焚化爐。根據環保署統計,目前(2021)全台每日廚餘回收量約有2250公噸,而國內合法申請使用廚餘餵豬的養豬場有676家,飼養豬隻約43萬頭,每天可消化約1200多公噸的廚餘,占國內廚餘再利用的最大宗註[1]。目前常見的廚餘的處理方式除了養豬之外,多以焚燒方式為主,若燃燒不完全容易產生戴奧辛造成環境汙染。

1-2.戴奧辛汙染

2018年國際爆發非洲豬瘟疫情以來,廚餘回收量大幅下降,每年約有近30萬噸未能拿來養豬或堆肥的廚餘,大多進了焚化廠,不僅惡化垃圾危機,也傷害焚化爐體,並製造更多的戴奧辛污染註[1]。此外,根據環保署2019年的垃圾性質分析報告,焚化爐的垃圾中近四成是紙類,其次是廚餘約占三成註[2]。焚化爐處理廚餘有幾項問題,廚餘內含的水分會降低燃燒效率;且廚餘鹽分含量高,焚化爐燃燒過程中易產生有毒物質戴奧辛。廚餘對於焚化爐運轉有多重層面的負面影響,然而現階段台灣社會因經費、政策、技術成熟程度等多重因素,當前僅能仰賴焚化爐快速處理掉廚餘。

1-3.廚餘問題

根據環保署數據表示,109年廚餘回收量,相當於1.2萬座台北101大樓,如下圖1所示。當前需要思考的是,除了提出針對生產鏈最末端的廢棄物的解決方案外,我們也應回到源頭去減緩產生的量,並帶動環保意識註[3]。

圖1、台灣一年廚餘量

1-4.源頭教育

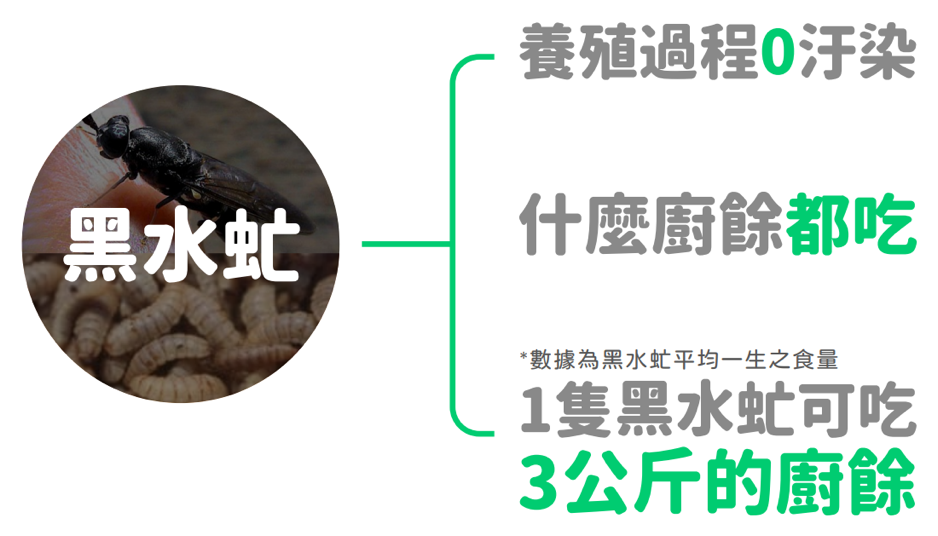

本計畫從國小教育上去著眼,順應近年的食農教育風潮,教育國小學童每天所產生的廚餘之去處。透過本計畫,使學童了解廚餘亦是另類能源,學習廢棄物是如何藉黑水虻的幫助轉換成為新的資源,如下圖2所示。藉由學童親身體驗環保議題外並體會自身是如何影響環境,最終達到教育推廣之目的。

圖2、黑水虻處理廚餘之優勢

二、計畫目標:

本計畫主題為「虻式教育·生生不息—國小校園黑水虻淨零廚餘永續循環計畫」,如同蒙式教育「主張引導學童從生活中學習」的教育理念,本計畫除了透過開發黑水虻永續廚餘循環系統外,更規劃國小黑水虻設計工作坊及設計黑水虻廚餘回收教材,邀請國小師生一起參與,藉由帶領學童親自參與黑水虻一生的養殖活動中了解廚餘永續循環的過程。本計畫預計達成3項主要的目標:

2-1.生命教育

讓國小學童理解永續教育的重要性,以及在永續農業裡黑水虻所扮演的角色。黑水虻於此系統不單處理廚餘,更能藉此使學童了解其一生的習性及對環境、人類社會之益處,從廚餘處裡的過程中去學習餵養、觀察黑水虻的變化。並在餵養廚餘的過程中養成對生命負責任的態度,最終達到生命教育之目的。

2-2.永續教育

讓國小學童了解台灣社會的回收的運作模式,教育國小學童現代社會所常見的廚餘處理方式,我們如何從過去的廚餘養豬到現在廚餘焚化爐處理,再放眼到未來的環保趨勢,借用大自然的力量去利用資源昆蟲黑水虻將人類社會所產生的廚餘廢棄物轉化成新的能源(如虻糞肥料 幾丁質 魚飼料),令學童在過程中發現廢棄物再利用的可能性以達到環境永續教育的目的,如下圖3所示。

圖3、黑水虻永續廚餘處理及再利用

2-3.食農教育

結合食農教育,強化從餐桌到菜園的連鎖路徑,帶領國小學童理解到自己所吃剩的廚餘如何再變成下一餐的食物。透過廚餘循環系統所產生的虻糞去種植蔬菜,引導國小學童親身體驗,實現食農教育之精隨 -「親手做」的體驗教育。